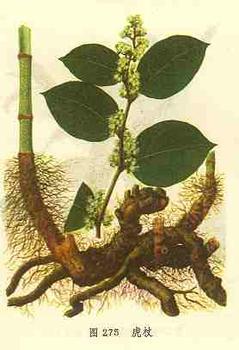

虎杖

【药材名称】虎杖【拼音名称】Hu Zhang

【别名】虎杖根、阴阳莲、花斑筑、大叶蛇总管、活血龙、大活血、花斑竹、酸筒杆、酸桶笋、酸汤梗、川筋龙、斑庄、斑杖根、大叶蛇总管、黄地榆、阴阳莲。

【科属】蓼科草本植物虎杖的根茎和根。

【产地】分布于山东、河南、陕西、湖北、湖南、江西、福建、台湾、云南、四川、贵州、广东、安徽。

【性味】【性味、归经】苦,寒。归肝、胆、肺经。

【功效】祛除风湿,利湿退黄,活血通经,祛痰止咳,清热解毒。

【中成药】共有 144 种中成药使用虎杖: 复方氨敏虎杖胶囊 复方虎杖氨敏片 云香精 茵莲清肝合剂 虎驹乙肝胶囊 和络舒肝胶囊 前列回春胶囊 虎梅含片 妇炎舒胶囊 黄蒲洁肤洗剂等。

【应用】

1、用于风湿痹痛。虎杖功能祛除风湿,且能活血通络止痛,用于风湿痹痛可单位浸酒服或配伍鸡血藤、西河柳等药。

2、用于黄疸,胆结石及淋浊带下等症。虎杖有利湿退黄作用,用治黄疸、胆结石等症,可配合茵陈、连钱草等同用。本品亦能清利下焦湿热,治淋浊带下,可与萆薢、薏苡仁同用。

3、用于经闭、跌仆伤痛等症。虎杖有活血通经止痛的功效,适用于瘀阻经闭症候,可配合茜草根、益母草等同用。跌打损伤、瘀阻疼痛可与当归、红花同用。

4、用于肺热咳嗽、痰多喘咳。虎杖苦降泄热,又能化痰止咳,用于肺热咳嗽、痰多喘咳可单味服用,也可配合黄芩、琵琶叶等药。

5、用于疮疡肿痛、毒蛇咬伤,烫伤等症。本品又能清热解毒,对疮疡肿毒、毒蛇咬伤可内服,或鲜品捣烂外敷。

此外,本品还有缓泻通便的作用。

【用法用量】内服:煎汤,9~30克。或浸酒。外用研末或煎水洗。

【注意事项】本品苦寒泄降,故孕妇慎服,脾虚便溏者忌服

【采收加工】春、秋二季采挖,除去须根,洗净,趁鲜切短段或厚片,晒干。置干燥处,防霉,防蛀。

【炮制工艺】除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。

【现代研究】

1、化学成分:虎杖根和根茎含游离葸醌及蒽醌甙。主要为大黄素、大黄素甲醚和大黄酚,以及蒽甙A、蒽甙B。根中还含3,4’,5-三羟基芪-3-β-D-葡萄糖甙。另含鞣质和几种多糖。虎杖茎含鞣质3.3%、异槲皮甙、大黄素等。细枝含鞣质13.4%。

2、药理作用:不同浓度的虎杖煎液对金黄色葡萄球菌、卡他球菌、甲型或乙型链球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌以及流感亚洲甲型京科68-1株病毒、孤儿病毒、单纯疱疹病毒、腺病毒3型,脊髓灰白质炎Ⅱ型,肠道病毒柯萨奇A、B组,爱可组,乙型脑炎京卫研1号,单纯疱疹一株等病毒株均有抑制作用,高浓度(根)对钩端螺旋体也有杀灭作用。此外,兔静脉注射从虎杖中提得的草酸,可引起低血糖休克。

【临床应用】

1、排石汤治疗肝管胆结石症有效。组方:虎杖、木香、枳壳、黄芩。(选自《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编》)

2、虎杖根,加水煎服,待温坐浴,治疗真菌性阴道炎疗效较好。(《四川中医》,1986,1:26)

3、虎杖粉内服,治疗胃出血有效。(《浙江中医杂志》1980,5:210)

4、虎杖根干燥成片,内服,治疗高脂血症有明显疗效。(《中华医学杂志》,1975,5:339)

【茶疗食谱】

1、虎杖粟米粥

[材料]鲜虎杖30克(若干品即取15克),粟米100克。

[做法]将新鲜虎杖洗净,切成1cm长的小段,盛入碗中,或取虎杖干品洗净,切碎后入锅,加水煎煮10min,过滤,去渣,取汁备用。将粟米淘洗干净,放入砂锅,加适量水,大火煮沸后,改用小火火煨煮至粟米酥烂,粥粘稠时,调入新鲜虎杖小段(或虎杖干品所煎汁),拌和均匀,再用小火煨煮至沸即成。

[养生提示]早晚两次分时食。补虚养血,活血化瘀,降血脂。适用于气血亏虚、血虚淤滞证患者及高脂血症病人服用。

2、虎杖茵陈茶

[材料]虎杖、茵陈、板蓝根、蒲公英各30克,陈皮10克。

[做法]上方药量加大20倍,共研为末。每次用60~90克,置于保温瓶中,冲入沸水适量,盖闷15~20分钟,代茶频饮。随冲随饮。每日1剂。

[功效]清热解毒,利胆退黄。

[用途]急性病毒性肝炎,症见纳差乏力,恶心厌油,黄疸或无黄疸,肝区叩痛,肝大或腹胀,脾肿大;肝功能检查阳性。但脾胃虚寒、消化不良患者,不宜长期服用。

[来源]来源于《急难重症新方解》。

虎杖图片

虎杖

虎杖

虎杖

虎杖