扭伤是日常活动与运动中难以避免的软组织损伤,从脚踝、手腕的轻微磕碰,到腰部、膝盖的严重扭伤,若用药不当不仅会延长恢复周期,还可能引发慢性疼痛等后遗症。本文将从扭伤部位、严重程度、特殊人群(老人、儿童、运动员)三大核心维度,结合多种常用药物的特性与适用场景,梳理科学用药方案,同时附上恢复护理要点,帮助大家精准应对扭伤,快速回归正常生活。

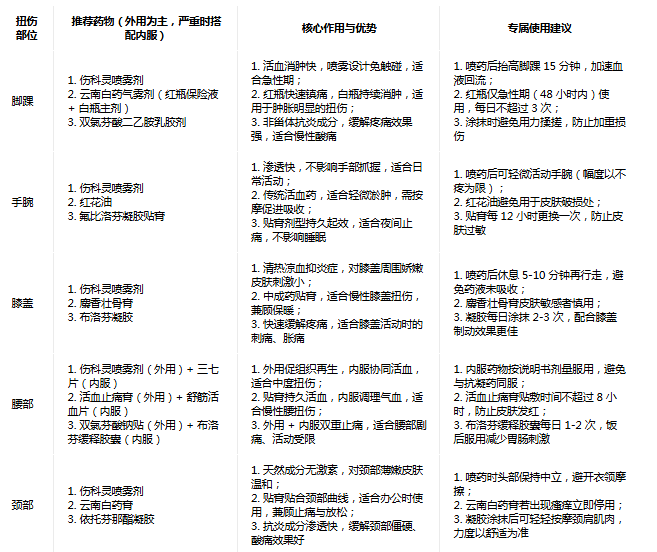

一、按扭伤部位选药:针对性匹配,兼顾疗效与便捷性

不同部位的生理结构、活动频率及皮肤敏感度差异显著,用药需结合部位特点选择,同时避免操作不当造成二次伤害。

二、按扭伤程度选药:先判轻重,再精准干预

扭伤按严重程度可分为轻微、严重、急性、慢性四类,不同程度的治疗优先级与用药方案差异显著,需先通过症状判断,再选择合适药物。

(一)轻微扭伤:快速缓解,预防加重

适用场景:仅轻微酸痛,无明显肿胀,活动基本不受限(如走路时脚踝轻微酸胀、手腕转动偶有不适)

推荐药物组合:

外用:伤科灵喷雾剂(便捷免触碰)、红花油(传统活血,适合可轻微按摩的部位)

无需内服,若疼痛明显可搭配薄荷脑软膏(局部清凉镇痛)

使用方法:外用药物每日 2-4 次,轻微按摩促进吸收(红花油需按摩,喷雾剂无需按摩)

恢复周期:3-5 天,期间避免受伤部位过度用力

(二)严重扭伤:先就医排查,再药物辅助

适用场景:剧烈疼痛、明显肿胀,伴淤青或活动受限(如脚踝肿胀无法着地、膝盖弯曲剧痛)

处理原则:优先就医,通过 X 光、超声排除骨折、韧带撕裂,再遵医嘱用药

推荐药物组合:

外用:伤科灵喷雾剂(辅助促修复)、云南白药气雾剂(红瓶镇痛 + 白瓶消肿)、双氯芬酸钠贴(持久止痛)

内服:医生开具的非甾体类抗炎药(如布洛芬缓释胶囊、萘普生片)、活血类中成药(如三七片、舒筋活血片)

注意事项:不可单纯依赖外用药物,需按医嘱制动(如脚踝用弹性绷带固定);内服抗炎药避免长期服用(一般不超过 7 天),防止胃肠不适

(三)急性扭伤:及时控炎,减少损伤

适用场景:扭伤突然发生,短时间内红肿、发热、疼痛(如运动崴脚、搬重物闪腰)

推荐药物组合:

外用:伤科灵喷雾剂(1 小时内喷药,快速渗透)、云南白药气雾剂红瓶(紧急镇痛,48 小时内使用)

内服:若疼痛剧烈,可临时服用对乙酰氨基酚片(单次剂量按说明书,避免过量)

搭配处理:喷药后间隔 10 分钟冷敷(每次 15-20 分钟,每日 3-4 次),48 小时后改为热敷,协同控制炎症

核心目标:48 小时内遏制肿胀加剧,为后续恢复奠定基础

(四)慢性扭伤:内外结合,减少复发

适用场景:急性扭伤未愈或反复受伤,症状反复(如伏案者颈痛、运动员脚踝反复酸痛)

推荐药物组合:

外用:伤科灵喷雾剂(每日 3 次,改善循环)、麝香壮骨膏(夜间贴敷,保暖 + 活血)、依托芬那酯凝胶(缓解慢性炎症)

内服:舒筋活血片(按疗程服用,调理气血)、盐酸氨基葡萄糖胶囊(修复软骨,适合膝盖、脚踝慢性扭伤)

搭配方案:用药同时配合康复锻炼(如颈部米字操、脚踝拉伸、腰部核心训练),增强肌肉力量,降低复发概率

恢复周期:2-4 周,需坚持用药与锻炼,避免中途停药导致反复

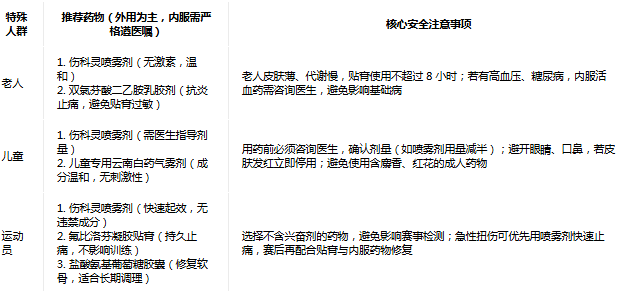

三、特殊人群用药:安全优先,兼顾疗效

老人、儿童、运动员等人群身体机能特殊,用药需避开风险成分,优先选择温和、安全的药物。

四、用药与恢复核心提醒:细节决定恢复效果

药物使用禁忌:

皮肤破损、溃烂时,禁用喷雾剂、红花油等刺激性药物,可改用无菌纱布包扎,待伤口愈合后再用药;

对阿司匹林、布洛芬过敏者,禁用非甾体类抗炎药(如双氯芬酸、氟比洛芬),可选择对乙酰氨基酚替代;

内服活血药(如三七片、舒筋活血片)期间,避免饮酒,防止加重胃肠刺激或影响药效。

症状预警信号:

用药 3 天后疼痛、肿胀无缓解,或出现皮肤发紫、麻木、活动严重受限,需立即就医,排除骨折、韧带撕裂;

出现皮疹、瘙痒、呼吸困难等过敏反应,立即停药并就医,避免过敏加重。

康复护理要点:

扭伤初期(48 小时内)制动休息,避免受伤部位用力;48 小时后逐渐增加活动量,不可突然剧烈运动;

膝盖、腰部扭伤可佩戴护具(如护膝、腰围),减少关节压力;颈部扭伤避免长时间低头,选择高度合适的枕头。

无论是日常磕碰还是运动损伤,“精准选药 + 科学护理” 都是扭伤恢复的关键。本文从部位、程度、人群三个维度,提供了多种药物的选择与搭配方案,大家可根据自身情况初步判断,但若症状复杂或不确定严重程度,建议及时就医,让专业医生制定个性化方案。记住:合理用药能缩短恢复周期,盲目用药可能适得其反,科学应对才是快速康复的核心